新図書館の「比較調査」報告で市民説明会…「駅前」立地への誘導が見え隠れ〜病院跡地の一部に“災害リスク”〜寝耳に水の参加者はビックリ〜一部の議会会派はもう、先導役に!!??:はなめいと|岩手県花巻市のコミュニティ

| はなめいと|岩手県花巻市のコミュニティ |

|

新図書館の「比較調査」報告で市民説明会…「駅前」立地への誘導が見え隠れ〜病院跡地の一部に“災害リスク”〜寝耳に水の参加者はビックリ〜一部の議会会派はもう、先導役に!!??

2024.11.10:Copyright (C) ヒカリノミチ通信|増子義久

「ここは図書館としては不適」!!??

▼この記事へのコメントはこちら

|

ゲストさんようこそ

合計 40人

■記事数

公開 3,425件

限定公開 0件 合計 3,425件 ■アクセス数

今日 5,518件

昨日 8,702件 合計 20,813,366件 |

「駅前か病院跡地か」―。新花巻図書館の立地場所を決める際の基礎資料となる「図書館建設候補地」比較調査業務委託の報告書が10日開催の市民説明会で公開された。10年以上の迷走を続けた結果、今月17日から始まる「対話型市民会議」で立地場所の選定に向け、最終的に動き出すことになった。報告書によると、概算の総事業費は駅前案が約39億9千万円で、跡地案は約36億3千万円。国の補助金15億円と合併特例債の交付税措置によって、市側の実質負担額は前者(駅前)が約8億4千万円、後者(跡地)が7億2千万と見積もられている。必要駐車台数は120台とし、双方とも2階建て(延べ床面積4500㎡)の規模を想定している。

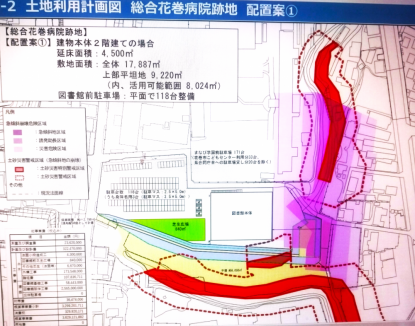

「駅前」立地に誘導するような報告書の内容を問いただすため、私は以下の項目を質問した。これに対し、市川清志・前生涯学習部長らは「入札は公平・公正な手続きに従って行われた。病院跡地への立地についても“災害リスク”からの安全性は担保されている。跡地内に土砂災害警戒区域などが存在することについては以前、議会側にも説明している」などと答え、やり取りはほとんど平行線に終わった。また、対話型市民会議については「15歳以上の市民3600人に対し希望者を募り、応募した75人で構成した」と話した(コメント欄に”ダメ出し”みたいなイメージ図(土地利用計画図)を掲載)

市民説明会は11日(大迫交流活性化センター)、12日(東和コミュニティセンター)、14日(石鳥谷生涯学習会館)で。また、対話型市民会議は今月17日、12月21日、令和7年1月26日の3回予定されており、いずれも午後1時から5時まで、まなび学園で。予備日として2月15日も設定されている。

※

(1)今回の「比較調査」報告書によると、病院跡地の敷地面積は全体で17,887㎡で、うち図書館関連の敷地は上部平坦地の9,220㎡とされている。また、敷地の北側の一部や東側の濁堀周辺は「土砂災害防止法」や「急傾斜地法」などによって、土砂災害警戒区域や崩壊危険区域に指定されていることが明らかになった。

一方、これらの指定区域内における擁壁設置などの大規模改修には多額の費用がかかるため、今回は調査対象から除外したとしている。しかし、当該病院跡地は公共の用に供するという目的ですでに市有地化されており、こうしたリスク回避に要する支出は利活用を促すための「必要経費」と考えるべきである。いわゆる「新興跡地」が荒れ放題―”塩漬け“状態になっているのはあの土地が「私有地」だから許されるのであって、ここが病院跡地とは根本的に違う点である。裏返せば、費用がかかりすぎる“不良資産”を購入したとも言える。なぜ、今回この部分の費用算出を除外したのか。「比較調査」の公平性の点からも疑問が生じる。その辺の認識を伺いたい。

(2)その一方で土地利用計画図を見ると、新図書館の立地予定区域の周囲がすっぽり急傾斜崩壊危険区域と土砂災害警戒区域に囲まれているように5色に色分けされている。一見すると、“災害リスク”のど真ん中に公共施設を建てるのかと錯覚を覚えるようなイメージ図になっている。まるで、最初から“ダメ出し”の印象操作ではないかという疑念がぬぐえない。

現に8日開催の議員説明会では複数の議員が災害リスクを避けるため、「病院跡地」立地に異議を唱える発言をしている。市民の代表であるはずの議員側が十分な議論を経ないまま、一方への“誘導”の先導役を務めている。議会と当局は互いに監視する立場にあるという「二元代表制」を自ら否定する自殺行為、いや暴挙と言わざるを得ない。

そもそも当該病院跡地に総合花巻病院(前身は「花巻共立病院」)が誕生したのは100年以上も前の1923(大正12)年。往時には看護学校のほか24棟の病棟が林立していた。さらに、隣接地域には現在の「まなび学園」の前身である花巻高等女学校(のちの花巻南高校)が1911(明治44)年に開校。また、1921(大正10)年12月には宮沢賢治が稗貫農学校(のちの花巻農学校)の教壇に立つなど1世紀以上にわたって文字通り、「文教と医療」の一大拠点地域としての役割を担ってきた。一方、まなび学園は災害時の「緊急避難場所」に指定され、現在に至っている。

ところが、今回浮上した災害上のリスクについての指摘はこれまで行政側から一度もなかった。なぜ今回突然、明らかにされたのか。その唐突さに違和感を覚える。「いのちと健康、そして学びの場」として、当市発展の屋台骨を支え続けてきた一帯の歴史的な背景を踏まえた上で、この間の経緯を市民が理解できるように説明してほしい。

(3)今回、業務を受託した「(株)大日本ダイヤコンサルタント」はJR各社と請負関係にある独立法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」(JRTT鉄道・運輸機構、前身は鉄建公団)の「有資格業者」に指名されている。さらに、入札に参加したほかの10社もすべて同じ資格を有していた。「有資格」とはたとえば、入札時に優先権があるということなども含むのか。いずれにせよ、今回の業務委託そのものが“JR寄り”と受け取られても致し方ないのではないか。この点からも今回の「比較調査」自体の公平性に疑念を抱かざるを得ない。見解を伺いたい。

(4)「対話型市民会議」の構成人員は何人か。その選考はどのような手続きで行われたのか。無作為抽出で選んだ市民は全部で何人で、市民会議は参加を希望した市民によって構成されたということか。会議は同じメンバーで進められるのか。病院跡地への立地を求める署名が9,745筆に達し、市側に提出されていると聞いている。この数字を統計学上の「有意性」の観点から、どう認識するか。

(写真は建設場所の行方に注目する参加者たち。ほぼ満席状態の関心の高まりに=11月10日午後、花巻市花城のまなび学園で)

《追記ー1》〜これってもしかして、私のことかしら!!??

「基本的には公開での開催を考えています。ただ、写真を撮って顔が出るとか、そういうことは避けていただきたい、場合によってはブログなどに出す方もいらっしゃいますから。誰々がこういうことを言っていたとか、人物が特定されるようなことはないように徹底してほしいと思います。取材については当然可能でございますし、取材であれば別に写真を撮ってもいいという方もいると思いますので、そこは取材を受けるご本人のお考えにお任せします」―

13日付の市HP上に上田東一市長のこんな発言が載っていた。新図書館の立地に係る「対話型市民会議」をめぐる定例記者会見(10月30日開催)での発言。マスコミはOKで、ブログ用の写真撮影はダメっていうことらしい。「我こそは」と会議参加に手を挙げた市民に対して、逆にこれは無礼千万ではないのか。この人は一体、何に怯(おび)えているのだろうか。国の最高規範たる憲法はこう規定している。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」(第21条)

《追記―2》〜まるで、戒厳令下の“対話市民会議”!!??

「これじゃ、まるで戒厳令」―。11月14日付で制定された「市民会議・傍聴要領」が市HPに掲載された。本来、全市民に開かれるべきはずの“市民会議”が物々しい“厳戒態勢”の下で開かれるという前代未聞の事態である。人類全体の共有物でもある図書館論議から傍聴者を締め出す…まるで、一部の市民が会議を乗っ取ろうとしてるかのような物言いに絶句した。以下にその一部を記す。これが宮沢賢治の理想郷「イーハトーブ」(夢の国)の現実である。詳しくはHPへ。第1回目の市民会議は17日。

「会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと生涯学習部長が認める者(入場の禁止)」、「会議の内容に批評を加え、又は賛否を表明すること。その他会議の妨害となるような挙動をすること(傍聴人の守るべき事項)」、「傍聴人は、会議場内において写真を撮影し、又は録音・録画をしてはならない。ただし、特に生涯学習部長の許可を得た場合は、指定区域内においては、この限りではない」(撮影、録音等の禁止)、「傍聴人がこの規則に違反したときは、生涯学習部長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる」(傍聴人の退場)―

新花巻図書館の建設候補地に関する市民会議 傍聴要領 (PDF 151.3KB)

《追記―3》〜非回答バイアス

「非回答者」を名乗る方から、以下のようなコメントが寄せられた。ちなみに、10月31日現在の市人口は90,102人。全体に占める比率は「市民会議」(75人)が1・2%、病院跡地への立地を求める署名(9,745筆、10月末現在)が9・2%。このどちらの数値が民意を的確に反映しているかは一目瞭然である。

●「15歳以上の市民3600人に対し希望者を募り、応募した75人で構成した」とされる「対話型市民会議」は次の理由から母集団たる市民の意見を代表できません。無作為で選ばれたかもしれませんが、意図のある75人の意見には偏りが生じます。

無作為抽出に基づく調査において、調査への参加を拒否する回答者によって起こるバイアスを非回答バイアス(Non-Response・Bias)といいます。また、パーティシペーション・バイアス(Participation・Bias)とも呼ばれます。調査対象者の一部が調査に参加しないことで、回答者と非回答者の間で差が生じ、研究結果に偏りが発生する可能性があります。研究の長さや質問の構成などが原因で脱落を選択する人も多く、調査の回収率が低下すると非回答バイアスが顕著になる可能性があります。

《追記―4》〜お粗末要領

今度は「法制執務担当者」を名乗る方から、以下のようなコメントが届いた。“断末魔”みたいに迷走を続ける図書館問題…世間の側に火の粉が回ったようである。

●この条文のタイトルは「新花巻図書館の建設候補地に関する市民会議 傍聴要領」で、第9条に「規則」って書いてるけど、「規則」ではないでしょ。よっぽどあわてて作ったようです。市の要領なんて、市内部のマニュアルに過ぎず、市民に対する強制力はないよね。第8条「傍聴人がこの規則に違反したときは、生涯学習部長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる」―そもそも地方自治法はこう規定していますよ。

第244条「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする」

2「普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」

3「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない」

皆さん、コンプライアンスなんて無理でしょうけど、せいぜい法令だけは守って、法の言う「不当な差別」なんていう仕事はダメですよ。がんばってね!