「新図書館」構想⑱ 旅する本屋…パンデミックと知の伝道者たち:はなめいと|岩手県花巻市のコミュニティ

| はなめいと|岩手県花巻市のコミュニティ |

|

「新図書館」構想⑱ 旅する本屋…パンデミックと知の伝道者たち

2020.04.19:Copyright (C) ヒカリノミチ通信|増子義久

デカメロンの末裔…アレッシア・チャラントラさん

▼この記事へのコメントはこちら

|

ゲストさんようこそ

合計 40人

■記事数

公開 3,424件

限定公開 0件 合計 3,424件 ■アクセス数

今日 18,274件

昨日 8,272件 合計 20,687,144件 |

「アレッシアは大丈夫だろうか」―。イタリア人ジャ−ナリスト、アレッシア・チャラントラさん(39)の安否を気遣う日々。お見舞いのメ−ルを送って1週間になるのにまだ、返事がない。心配だ。あれからもう、10年になる。東日本大震災の際、彼女はわが家を拠点に沿岸被災地の取材を続け、その惨状を世界に向けて発信した。遠く海を隔てた取材行はその後、数年間に及んだ。その国がいま、最悪の災厄のただ中に投げ出されている。胸がふたがれるそんなある日、「涙より笑みを/イタリアの品格―コロナ禍の若者たち」と題する新聞のコラムが目に飛び込んできた(4月7日付「読売新聞」)

「緊急事態宣言が出た後、各地の高校生、大学生達と連絡を取った。イタリアの未来を支える彼らが、非日常へと突然変わってしまった日常をどうように暮らすのかを知りたかった。ボッカチョの『デカメロン』を読み返している、と話した大学生がいた」―。コラムの筆者はイタリア在住の日本人ジャ−ナリスト、内田洋子さん(61)。文中に登場する『デカメロン』は中世ヨ−ロッパを襲ったペスト禍から逃れ、フィレンツェ郊外で10日間を語り明かした若い男女の物語である。はたと心づいた。イタリアを発祥の地とする「ルネサンス」(再生・復活=文芸復興)こそがこのパンデミックをきっかけとした社会変革の運動だった、と…

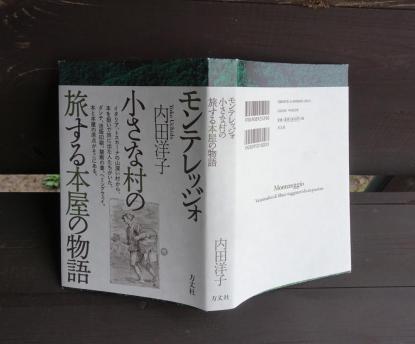

「この山に生まれ育ち、その意気を運び伝えた、倹(つま)しくも雄々しかった本の行商人たちに捧ぐ」―。イタリア北部の山岳地帯に位置する寒村・モンテレッジォの広場の石碑にこう刻まれている。『モンテレッジォ/小さな村の旅する本屋の物語』というタイトルの自著で、この村の歴史を追った内田さんはこう記す。「彫られているのは、籠(かご)を肩に担いだ男である。籠には、外に溢れ落ちんばかりの本が積み入れてある。男は強い眼差しで前を向き、一冊の本を開き持っている。ズボンの裾を膝まで手繰(たぐ)り上げて、剥き出しになった脹脛(ふくらはぎ)には隆々と筋肉が盛り上がり、踏み出す一歩は重く力強い」―。

宮沢賢治の「サムサノナツ」(「雨ニモマケズ」)を彷彿(ほうふつ)させる光景だが、200年以上前の1816年、北ヨ−ロッパや米合衆国北東部、カナダ東部では夏にも川や湖が凍結するという異変に見舞われ、「夏のない年」と呼ばれた。モンテレッジォも壊滅的な被害を受けた。栗以外に主産物に恵まれない村人たちはかつて、岩を砕いた「砥石(といし)」をヨ−ロッパ中に売り歩いた。その時に鍛えた肉体が役に立った。「石から本へ」―。屈強な男たちは今度は石のように重い本をカゴに入れて担いだのである。「『白雪姫』、『シンデレラ』、『赤ずきんちゃん』、『長靴を履いた猫』など、子供向けの本はよく売れましたね。ことさらクリスマス前は盛況でした」と行商人の末裔は文中で語っている。

「大勢の若者が、老人のために買い物代行のボランティアを始めた。『自由にお取りください』とカ−ドを付けて、パスタやチ−ズを入れたカゴを路地へと吊し下ろす人達がいる。恋人の下宿に移って外出禁止の生活を共に始めることにした男子学生は『コロナ時代には愛だ』と、父親からエ−ルを送られた。バリカンで自分の髪をカットしてくれる高校生の姉に、小学生の弟は『失敗しても気にしないで。髪はまた生えてくるから』と、礼を言う」―。内田さんはコラムの中でイタリアの若者たちのこんな姿を紹介している。時折、テレビが映し出すイタリアの惨状を見ながら、ふたたびアレッシアの消息が気になる。「老いた両親もいたはずだが、無事だろうか…」

大学で日本文学を学んだアレッシアは夏目漱石の『こころ』を原文で読みこなすほどの日本通で、自らのHPには「雨ニモマケズ」を張り付けていた。この本は近代人のエゴイズムと倫理観との葛藤を描いた作品で、「明治」という時代の精神を浮き彫りにしている。「日本もイタリアも地震国。だから、日本人の心を知りたかった。それには本がいちばんね」とその時、彼女はケロッとして言った。東日本大震災の2年前、イタリア中部で300人以上が犠牲になった「ラクイラ地震」が発生した。三陸沿岸の被災地を初めて訪れた時、絶句して立ち止まった。「まるで古代都市『ロ−マ帝国』―ポンペイの遺跡とおんなじだ」

「ルネサンスがそうであったように、パンデミックこそが内なる未来を宿しているのではないか。その未来は過去を背負っている。そして、過去の記憶をいまに伝えるものこそが活字、つまり本というものではないのか」―。日伊をまたぐ二人の女性ジャ−ナリストから、そんなことを教えられたような気がする。ペスト禍に触発されて『神曲』を著したダンテもかつて、モンテレッジォを訪れたという歴史がある。67年前、村人たちは本への感謝を込めて、最も売れ行きの良かった本を選ぶ「露天商賞」を創設。第1回目にはヘミングウエイの『老人と海』が選ばれた。コロナ禍を生きる現代版『デカメロン』の若者たちはどんな未来を予見しているのだろうか……

☆彡

アレッシアよ、どうか元気でいてほしい!?

(※彼女が17日付で自らのツイッタ−に投稿していることを当ブログを読んだ知人が連絡してくれた。イタリア語が読解できないので内容は分からないが、とにかく無事らしい。良かった。こんな形で安否を確かめ合い、情報を共有することができるツールを今度こそ「ポスト・コロナ」の未来に生かしていければ…)

(写真はモンテレッジォの村の広場に建つ「本の行商人」をたたえる石碑=インタ−ネット上に公開の写真から)